感想

村山聖八段との戦い。前局は藤井システム誕生直前の1995年12月11日の対局で、村山八段の勝ち。本局は決勝トーナメント入りを懸けた勝負であると共に、藤井システム誕生直後の貴重な藤井システム実戦例でもある。藤井システム封印時期ではあるが、序盤端歩を突き合ったことで藤井システム発動を決めた。村山聖八段という強敵相手に藤井システム誕生前後で対局することになり、藤井六段自身の変化も見られるかもしれない。

本局は自戦解説掲載譜。

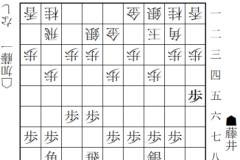

5手目に☗9六歩と突いたことで後手番のような出だしになっている。1筋の端歩を突き合っているため19手目☗4八玉としても藤井システムの変化の一つだ。

しかし後手番藤井システムで端歩突き穴熊の藤井システムの変化の解説はあまり見たことがない。

端歩突き穴熊の藤井システムについては、山口恵梨子ちゃんねるに藤井猛九段自身による解説動画が投稿されている。

この動画と自戦解説の解説を読むと解像度が高まる。

藤井システム黎明期の将棋で手順が洗練されていないこともあり、藤井九段の自戦解説は自身の駒組みへの指摘が多い。特に21手目☗5八金左では☗6七銀が勝ったということは上記の動画を見れば合点が行く。

この形は☗5八金左が必要手になっていない。

村山八段は藤井六段の速攻を警戒し、24手目☖5五角と変化した。これは中村修八段戦(1995/8/3・棋聖戦)とほぼ同一局面。先後逆だが☗9六歩が入っているだけの違いだ。

当時藤井六段は☖6三銀と上がって受け、中村八段の☗3五歩~☗4六銀という急戦に、☖4五歩~☖3四歩と後の定跡になる受けを披露した重要な将棋だ。しかし本局、藤井六段は☗4七金と金で受けた。

自然な形で急戦に対応できるという自信が感じられる。自戦解説によるとやはり研究の成果のようだ。藤井六段の進化が表れている。

26手目☖4四銀、30手目☖2二玉は堂々としている。藤井六段が黙っているはずもなく、左銀を前に繰り出し局面の緊張感が増した。

37手目☗3六歩は損な手だったようで、☖3五歩~☖3六歩☗同金☖5五歩と金が翻弄され薄くなった筋から仕掛けが生じ後手の調子が良い。

しかし藤井六段も☗5二歩~☗5一歩成としてやや銀をそっぽに行かせることに成功した。これが後で効いてくる。

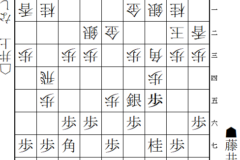

61手目☗7七角は☖5七歩成を許す大胆な手だが、☗7三歩成☖同飛☗5五角☖7五飛☗3三角成の大技を狙っている。そこで☖4四金と力強く受けたが、さらに☗4五歩!が物凄い強手だった。

☖3六歩からいかにも技がかかりそうな怖い手だが、藤井六段は大丈夫と読んだ。自戦解説に掲載されている変化は目まぐるしいが、確かに受かっている。村山八段も☖3六歩は成立しないと判断し、単に☖4五同金と取った。これで☗6四歩が間に合い、☖5七歩成には☗4六金という手が生じている。先手の方が技を掛けやすい局面になっており、藤井六段が良くなった印象だ。濃密な中盤だった。

ただ実際にはまだ難しく、72手目☖5五銀打では☖9三角が勝ったらしい。

本譜は☗7三歩成~☗6五飛~☗8五飛~☗8一飛成という会心の捌きが実現した。

この時小技で移動させた☖5一銀取りとなっているのも大きい。

☖4八と~☖4九とと金を取られ、☖3九角成とされるのが怖いが、金1枚では寄らない。

怖いながらも自玉の制約条件は分かりやすく、藤井六段は自玉の安全度を見切って寄せ切った。

序盤藤井システムの将棋で☖5五角と変化されても自身の土俵で戦えている様子も、中盤村山八段に強手交えて競り勝つ様子も圧巻。藤井システムの研究が地力の向上に繋がっていると感じさせる充実の内容だった。自戦解説採用局になっているところからも、藤井六段にとって意義深い将棋だったと思われる。これで棋聖戦は決勝トーナメントに進出。

評価値

ほぼ互角の戦いをキープし続ける難解な将棋だったが、やはり72手目☖5五銀打から大きく先手に振れた。

参考文献

- 藤井猛著『藤井猛全局集 竜王獲得まで』(日本将棋連盟発行/マイナビ出版販売)

棋戦情報

第67期棋聖戦棋聖リーグ(主催:産経新聞社、日本将棋連盟)